【摘要】當(dāng)走進(jìn)博物館從一種特權(quán)成為公眾的一項(xiàng)日常活動(dòng),博物館的展覽理念也隨之變化。具有“群體記憶”屬性的尋常物品也開始成為博物館收藏與展示的對象。在提倡更開放、更包容的當(dāng)下,金華市博物館原創(chuàng)策展的“家的記憶——百年百姓生活印象展”將視角由史詩轉(zhuǎn)向平實(shí),對策展理念進(jìn)行了一次探索和嘗試。

【關(guān)鍵詞】博物館;展覽理念;包容性;家的記憶

無論是作為“博物館”一詞來源的古埃及繆斯神廟,還是作為現(xiàn)代博物館起源、以英國阿什莫林博物館為代表的16世紀(jì)、17世紀(jì)歐洲“奇珍室”,博物館從誕生起,似乎就流淌著貴族精英的血統(tǒng)。隨著博物館文化的興起和普及,博物館藏品從私人占有轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)共有,走進(jìn)博物館從一種特權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)楣駲?quán)利,博物館開始走下神壇,擁抱平凡百姓。在過去,以精美和稀有定義的藏品,以宏大和史詩譜寫的展覽,以權(quán)威和說教組織的宣教,讓博物館陷入另一種曲高和寡的尷尬境地。20世紀(jì)90年代以降,新博物館學(xué)及其他博物館學(xué)學(xué)派研究范式使得博物館理念展現(xiàn)出關(guān)注社會(huì)、包容開放等當(dāng)代特質(zhì)。近年來,如何更好地通過博物館展覽聯(lián)系當(dāng)下的百姓日常生活與個(gè)人命運(yùn),更是成為展覽策劃新的關(guān)切點(diǎn)。2019年,適逢中華人民共和國成立70周年,金華市博物館原創(chuàng)策劃舉辦了“家的記憶 ——百年百姓生活印象展”,嘗試通過個(gè)體百姓家庭生活的變遷,闡釋宏大的社會(huì)變革主題,以實(shí)際行動(dòng)踐行了博物館展覽理念的轉(zhuǎn)變。2020年,該展覽獲得了第十四屆浙江省博物館陳列展覽精品項(xiàng)目推介“慶祝新中國成立70周年特別獎(jiǎng)”。

1 由大到小:使常人生活進(jìn)入博物館

近些年,以百姓日常普通物品為展品的展覽并不鮮見,展覽主旨多是通過對普通百姓日常生活用品的展示,來揭示歷史發(fā)展、社會(huì)變遷、經(jīng)濟(jì)生活水平改善等宏大主題。主要展品的老物件在特定歷史階段常見且普通,并帶有強(qiáng)烈的個(gè)體歸屬性。宏大的主題與微觀的內(nèi)容之間往往存在著聯(lián)系上的鴻溝,因此要使展覽主題得到良好的傳達(dá),尋找主題與內(nèi)容之間恰當(dāng)?shù)穆?lián)通點(diǎn)就顯得尤為重要。

普通日常的展品非常適合以“生活化敘事”來進(jìn)行展示,例如在博物館中展示臥室(美國國家歷史博物館、波士頓兒童博物館等)、廚房(倫敦科學(xué)博物館,美國國家歷史博物館的“飲食節(jié)目電視直播”)、分餐制(美國國家歷史博物館)等“私密化”的生活。宏大議題也可以通過“生活化”來找到聯(lián)通點(diǎn),如各國歷史博物館流行的“第一夫人展”常以時(shí)尚和生活為主題。

以往體現(xiàn)“新中國成立”“改革開放”等重大歷史事件的展覽,多選取“社會(huì)”“城市”等角度切入。在“家的記憶”展覽策劃時(shí),則試圖運(yùn)用“生活化敘事”,以更具私密性的“家”為聯(lián)通點(diǎn)。一方面,“家”是個(gè)體與集體的過渡,是個(gè)人與國家的連接,作為本次展品與主題的聯(lián)通點(diǎn)在社會(huì)結(jié)構(gòu)上十分貼切。中國人有著最深厚的家國情懷,“家是最小國,國是千萬家”。家既能體現(xiàn)百姓個(gè)體的平凡生活,也是國家和社會(huì)的縮影。近現(xiàn)代的中國變化劇烈、氣象紛繁,國家體制與社會(huì)風(fēng)貌每一次的變化都伴隨著政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各個(gè)領(lǐng)域的巨大變革。但是,無論多么驚心動(dòng)魄的變革,都在“家庭”這個(gè)社會(huì)最小的細(xì)胞上有著鮮明的體現(xiàn)。另一方面,“家”又是最富溫情的字眼,可在情感層面聯(lián)通起本次展品與主題。本次展品不是精美稀有的文物,而是人們?nèi)粘I畹钠椒参锲罚粏渭蛊返乃囆g(shù)價(jià)值和觀賞性并不出眾,但隱藏在展品背后的個(gè)人或群體,卻是一種更有價(jià)值的存在。誠然,精美文物的背后也蘊(yùn)藏著人和故事,但這類人多是歷史的書寫者,他們的故事是史詩,是精英文化。普通公眾對此有獵奇的心態(tài),卻難以產(chǎn)生感同身受的情感共鳴。而本次展品所蘊(yùn)含的家的記憶,是百姓個(gè)人的記憶,也是時(shí)代的記憶。把“家”作為聯(lián)通點(diǎn),能以記錄百姓家庭生活的點(diǎn)滴變化為視角,來反映中華民族的偉大復(fù)興,讓人們在體悟百年來國家滄桑變化的同時(shí),理解“國與家”命運(yùn)的息息相關(guān)。

以人們身邊親切平凡的事物喚起觀眾的共情,通過合適的聯(lián)通點(diǎn)映照社會(huì)歷史的宏大史詩,以小見大的策展視角,有助于展覽拉近個(gè)人與社會(huì)歷史間距離,讓“史詩”真正寫入觀眾心中。

2 由線到面:統(tǒng)一局部細(xì)節(jié)與整體邏輯

在傳統(tǒng)博物館展覽策劃過程中,確定主題之后就是確定與主題相關(guān)的事件,即從混沌的“事件之海”中選出部分有意義的事件作為敘述對象;其次是賦予事件以“秩序”,即把這些時(shí)間組合或“編織”成完整的敘事文本(龍迪勇,2014)。但是,人們掌握越是深層的知識(shí)結(jié)構(gòu),線性—因果敘事對復(fù)雜世界的簡單化敘述就越是缺乏說服力。因此,以往常規(guī)的線性—因果敘事展覽也已不能滿足當(dāng)下觀眾的需求。博物館展覽需要不同以往的敘事結(jié)構(gòu)與內(nèi)容,為觀眾帶來新的體驗(yàn)。

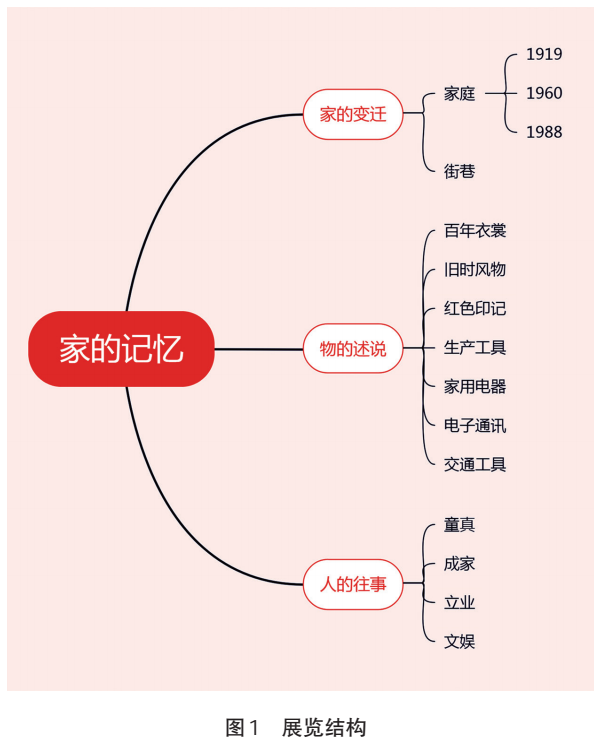

“家”是整個(gè)展覽的中心與主旨,而家這個(gè)概念有著豐富的內(nèi)涵,需要多角度的敘述與闡釋。因此,該展覽并沒有單純以器物類型學(xué)或時(shí)間軸作為展覽內(nèi)容的組織方式,而是從“家”所包含的內(nèi)容出發(fā),采用主題—并置的方式,從“家”里提取出“居住空間”“家的物品”“成長故事”三個(gè)敘事角度,對應(yīng)地將展覽分為“家的變遷”“物的述說”“人的往事”三個(gè)單元(圖1)。

第一單元設(shè)置了1919年、1960年、1988年三個(gè)特定年代的家庭場景(圖2)以及城市街巷“路牌、門牌”的情景化展示(圖3),讓觀眾感受生活“小環(huán)境”和“大環(huán)境”的變化;第二單元通過服飾、工具、電器、電子通信等百姓日常生活的必需品,將各時(shí)期的生活用品轉(zhuǎn)變?yōu)檎蛊罚?ldquo;展品組合”所形成的陳列語言訴說“家的記憶”;第三單元從童年、成家、立業(yè)等人一生的幾個(gè)階段作為視角,貼近各年齡層次的觀眾,引起人們的共鳴。

每一個(gè)單元都自成完整敘事邏輯,仿佛幾股支流,雖然各自沒有因果關(guān)系或時(shí)間順序,但在圖2三個(gè)典型年代家庭場景復(fù)原“家”這個(gè)紐帶的聯(lián)系下,最后匯聚成大河。

3 由物到人:結(jié)構(gòu)與人的能動(dòng)性

物—人關(guān)系的復(fù)雜,在當(dāng)代物質(zhì)文化、新博物館學(xué)研究中已有充分論述,諸如“物有所值”“小物件大道理”等,都是博物館如何呈現(xiàn)見物見人的典型案例(Susan Pearce,1990)。而“由物到人”的觀念,遠(yuǎn)非將關(guān)注的重點(diǎn)由博物館物件轉(zhuǎn)向社會(huì)大眾,即轉(zhuǎn)向以博物館公眾為中心那么簡單。隱藏在物件背后的所有個(gè)人與群體,甚至包括博物館專業(yè)人員,都應(yīng)該在思考的框架之內(nèi)(尹凱,2017)。

“家的記憶”在展覽的每一個(gè)環(huán)節(jié),都發(fā)揮了“人”的能動(dòng)性,博物館的“人”不再僅限于展覽所面對的觀眾,展品及展覽背后的人也都扮演了重要角色。

3.1 展品背后的人

物件背后的人之所以重要,原因在于它為博物館藏品研究打開了一扇窗戶(尹凱,2017)。本次展覽倡導(dǎo)“全民參與、眾籌展品”,所有展品均來自“尋常百姓家”。與“古代藝術(shù)品”背后是上層精英相對的,是“日常生活物品”背后的黎民百姓。人民群眾是歷史的創(chuàng)造者,而以保存歷史為責(zé)任的博物館,曾經(jīng)鮮有對“歷史創(chuàng)造者”的關(guān)注,更多則是對王侯將相、文人墨客這些精英階層的紀(jì)念與謳歌。

同樣是對物件的研究,過去強(qiáng)調(diào)物件的證據(jù)性,是實(shí)證主義脈絡(luò)下的產(chǎn)物,而當(dāng)強(qiáng)調(diào)物件背后的人及關(guān)系,屬于人文主義的研究范疇(Charles Smith,1989)。關(guān)注物件背后的人即是關(guān)注物件承載的文化體系和社會(huì)關(guān)系。曾經(jīng)展品背后的精英階層承載的是重大的歷史事件、主流文化體系,而如今“家的記憶”展覽,將目光轉(zhuǎn)向老物件背后的平凡大眾,則更關(guān)注個(gè)人命運(yùn)、多元文化。

對展品背后人的轉(zhuǎn)向,也正體現(xiàn)著地方意識(shí)的覺醒。為探索地方歷史而展開的收藏使得大量能夠證明這一地區(qū)曾經(jīng)發(fā)生的事件與現(xiàn)象,以及反映人們?nèi)粘I畹钠椒参锲愤M(jìn)入收藏的領(lǐng)域(嚴(yán)建強(qiáng),2020)。人們對地域文化和城市記憶的關(guān)注,促使博物館開始對本地居民的細(xì)微生活和城市生活的基礎(chǔ)片段產(chǎn)生興趣;而博物館的這種轉(zhuǎn)向,又反過來促進(jìn)人們地方意識(shí)的覺醒。

展品甄選的過程,即是讓“日常實(shí)用物品”轉(zhuǎn)化為“展品”的過程。展覽選出的展品,沒有“精美”“珍貴”這些標(biāo)簽,卻得到了觀眾用“我家也有”“想到那個(gè)時(shí)候”等來作為回饋。而“日常實(shí)用物品”轉(zhuǎn)化為“展品”,也是實(shí)物從“被使用”到“被觀看”的過程,觀眾通過觀看觸碰到人類情感深處最柔軟的地方,是與所有人都息息相關(guān)的日常生活(武小琳,2016)。

3.2 展覽面對的人

在“從物到人”這一博物館觀念中,最容易產(chǎn)生誤解的是想當(dāng)然地把“人”的范疇局限在博物館觀眾或社會(huì)公眾,或者可以將這種把人的范疇局限在博物館觀眾的現(xiàn)象稱之為“以觀眾為中心”的概念(尹凱,2017)。但毋庸置疑,觀眾或社會(huì)公眾是博物館“人”里最普世的概念。無論是多元敘事還是分眾傳播,博物館陳列展覽都在盡可能滿足不同年齡、不同性別、不同職業(yè)和不同文化人的需求。

“家的記憶”展覽,是舊物展、懷舊展,最能引起各色觀眾的興趣和共鳴。因此觀眾在參觀過程中的情緒帶動(dòng)就顯得尤為重要。三個(gè)典型年代的家庭復(fù)原場景,采用“第二現(xiàn)場”(武小琳,2016)的展示方式,將觀眾從博物館的展廳中帶回模擬真實(shí)的空間,以親身感受每個(gè)年代的環(huán)境氛圍。“物的述說”單元,通過對獨(dú)立零散展品組團(tuán),將物品從真實(shí)的過去情境中抽離出來,集中展示于博物館展廳里,以“第三現(xiàn)場”的方式進(jìn)行展示,讓觀眾能以更平靜的心態(tài)和更多角度的視角來審視展品。

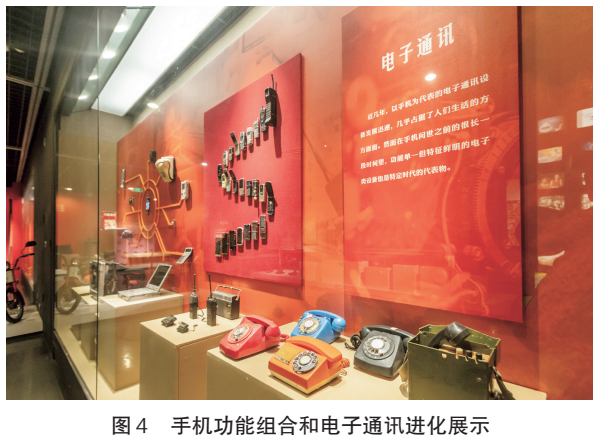

但對于這個(gè)展覽,說明文字似乎需要更加的“克制”。展品本身與觀眾自身成長經(jīng)歷的契合度,才是解鎖展品內(nèi)涵的密碼。因此整個(gè)展覽除了簡單的前言和單元說明外,盡可能地減少文字出現(xiàn)的頻率,更多的是通過展品的組合和輔助的形式設(shè)計(jì),來替代文字的表述。如電子通信章節(jié),通過展品的組團(tuán),展示手機(jī)功能的組合和電子通信的進(jìn)化(圖 4)。“舊時(shí)風(fēng)物”(民國老物件)、紅色印記(1950年至1970年“社建文物”)兩章節(jié),置于展廳狹長通道的兩側(cè)(圖5)。通過展品“個(gè)人”屬性和“集體”屬性對比,表現(xiàn)出中華人民共和國成立前后,不同社會(huì)性質(zhì)下,百姓家庭生活的轉(zhuǎn)變。

展覽摒棄“精品展”的距離感,提倡觀眾參與式、沉浸式參觀,裸展的展品,不設(shè)任何圍擋。復(fù)原場景,讓觀眾直接進(jìn)入體驗(yàn),身臨其境;年代游戲互動(dòng)區(qū)域,也讓觀眾親手參與體驗(yàn);網(wǎng)紅背景墻,供打卡拍照;最后的尾廳,將宣教活動(dòng)、文創(chuàng)產(chǎn)品融入展覽,觀眾還可通過展覽中的老代銷店和老郵筒,向家人寄出作為文創(chuàng)產(chǎn)品的明信片(圖6)。

3.3 展覽背后的人

作為展覽背后的人,博物館的工作人員是博物館“人”里最容易被忽視的部分,而實(shí)際上,沒有博物館工作人員,博物館機(jī)構(gòu)也無從談起,更不會(huì)有人去關(guān)注展品背后的人和展覽所面對的人。而只有重視博物館工作人員的發(fā)展和建設(shè)時(shí),博物館、藏品、觀眾這三方才能建立公平穩(wěn)定的溝通機(jī)制,從而推動(dòng)整個(gè)博物館事業(yè)的發(fā)展。

在過去的很長一段時(shí)間里,博物館一直被視為是珍藏寶貝的地方,而博物館工作人員也似乎“高高在上”只為珍貴的文物服務(wù)。隨著博物館的免費(fèi)開放,為公眾服務(wù)理念的深入,博物館工作人員也逐漸打破“高冷”的窠臼,轉(zhuǎn)化為熱切的公共文化服務(wù)者。

展品征集是本次展覽耗時(shí)最久的部分。從提前半年向社會(huì)發(fā)出公告,到最后的布展,展品征選工作貫穿整個(gè)展覽的始終。即使在施工前的最后階段,展品清單也在更新,文本策劃也在做相應(yīng)的調(diào)整。為盡量收集多品類的展品,金華市博物館工作人員通過發(fā)布征集公告,走訪拆遷社區(qū),聯(lián)系有相關(guān)展品的個(gè)人和團(tuán)體等方式,共收到借(捐)展實(shí)物1500余件,最后實(shí)際展出1200余件。而展品征集,亦不僅是將百姓家中的物品搬進(jìn)博物館那么簡單。展品征集的過程,成為博物館工作人員與捐(借)者溝通聯(lián)系的契機(jī)。也許只有這種展覽,才能讓展覽背后的人與展品背后的人進(jìn)行如此面對面的深入對話(圖7),才能使本不是同時(shí)代“經(jīng)歷者”的博物館人,有資格成為那段時(shí)代的“傳譯者”,讓博物館人更好地解讀展品原有的社會(huì)生命歷程,以及展品所承載的文化體系和社會(huì)關(guān)系;也讓展品背后的人更好地了解當(dāng)代博物館的工作理念和展覽規(guī)范,提升博物館的群眾基礎(chǔ),擴(kuò)大博物館的社會(huì)影響力。

4 結(jié)語

“家的記憶——百年百姓生活展”以百年為時(shí)間框架,以百姓為主題,以生活為內(nèi)容,以日常用品為展品,以公眾體驗(yàn)為重點(diǎn);從聚焦宏大敘事的歷史事件,轉(zhuǎn)向關(guān)切普通百姓的日常生活;讓博物館從“廟堂式”轉(zhuǎn)向“客廳式”,取得了廣大市民的歡迎和認(rèn)可。通過探索和嘗試,以下做法被證實(shí)可使展覽的視角由史詩轉(zhuǎn)向平實(shí):選取可以巧妙連接主題與展品的聯(lián)通點(diǎn),以生活化敘事貼合觀眾心理;以主題 — 并置的方式使展覽邏輯自洽,將展品和展覽背后的人及觀眾轉(zhuǎn)化為展覽現(xiàn)場的一部分。

博物館的概念在當(dāng)代社會(huì)中不斷延展,方向與定位變得十分重要。一方面,博物館作為文化遺產(chǎn)的守護(hù)者,依然延續(xù)收藏和保護(hù)文化遺產(chǎn)的社會(huì)職責(zé);另一方面,博物館作為公共文化機(jī)構(gòu),與公眾的關(guān)系正試圖從權(quán)威、單向施教的模式轉(zhuǎn)向平等、包容的雙向?qū)υ掙P(guān)系。然而過猶不及,如何在引導(dǎo)與迎合之間找到平衡點(diǎn),將成為博物館展覽未來需要解決的新課題。